隨著區塊鏈生態的不斷擴大,以太坊、比特幣等「傳統」Layer1 公鏈正面臨愈發嚴峻的效能瓶頸考驗。儘管 Layer2 擴容、分片技術、並行執行等方案可以在一定程度上緩解 TPS 不足的問題,但始終還是無法從根源解決這一問題。

事實上,在主流區塊鏈架構快速演進的這些年裡,始終有開發者在探索基於有向無環圖(DAG)架構的系統被應用的可行性。其中已經落地的代表的項目有 IOTA、Sui 等等。尤其是在 2024 年底,基於 DAG 技術構建的模組化 Layer1 U2U Network 和智能合約平台 Waterfall Network 先後斬獲千萬美元融資,更是將 DAG 技術進一步推向大眾視野。

那麼,DAG 到底是什麼呢?它與傳統區塊鏈相比有何特色? DAG 技術究竟能否解決目前區塊鏈面臨的「三難困境」呢?本篇研報將帶著這些問題,深入解析 DAG 架構的核心理念、技術特色,以及該技術在不同專案中的應用。

作者:ShirleyLi,Web3Caff Research 研究員

封面: Photo by Milad Fakurian on Unsplash

字數:全文共 14400+ 字

目錄

- 背景:「傳統」區塊鏈的困境

- DAG 簡史

- DAG 與區塊鏈的區別

- 比特幣:UTXO + Merkle Tree

- 以太坊:帳戶模型+ MPT

- 區塊鏈中的 DAG

- 小結

- DAG 在實際專案中的運用

- IOTA

- Hedera

- Kaspa(前身為 PHANTOM)

- BlockDAG

- Sui

- Waterfall Network

- Sonic Labs

- 小結

- DAG 賽道的發展前景及面臨的挑戰

- 要點結構圖

- 參考文獻

背景:「傳統」區塊鏈的困境

一直以來,人們所熟悉的「區塊鏈」是一種鍊式的資料結構(Block Chain),本質上,它是記錄資料的去中心化分散式帳本。在比特幣、以太坊等「傳統」區塊鏈結構中,一定數量的交易會被包含進區塊,而區塊會按照時間順序一個一個地進行串聯。同時,網路又會透過共識機制不斷產生新的區塊。

然而,隨著區塊鏈生態的不斷擴張,這種鍊式結構的效能瓶頸也逐漸暴露出來。這是因為每個區塊的產生都會消耗一定的時間,而且每個區塊也有相應的容量限制,因而,在需要滿足商用目標的前提下,運作效率不足的問題就會嚴重限制鏈上應用的成長。這種運作效率的不足具體表現在網路吞吐能力有限、交易延遲高、交易手續費昂貴等多個方面。 [1] 雖然開發者一直在努力突破這種局限,但是區塊鏈的「三難問題「—— 去中心化、安全性和效能之間的動態平衡始終難以取捨。為此,開發者將目光投向了 DAG 技術,試圖從根源重新定義「區塊鏈」。

DAG 簡史

事實上,DAG(Directed Acyclic Graph 有向無環圖)並不是新鮮的概念,而是早已存在於數學領域。

1738 年,瑞士數學家 Leornhard Euler 以獨特的方式解決了柯尼斯堡七橋(Seven Bridges of Königsberg)問題。簡單來說,柯尼斯堡七橋問題的核心是如何一次不重複地穿越城市內所有的七座橋。

有趣的是,Leornhard Euler 所提出的解決方案是—— 證明一次性不重複地穿過所有七座橋是不可能的。

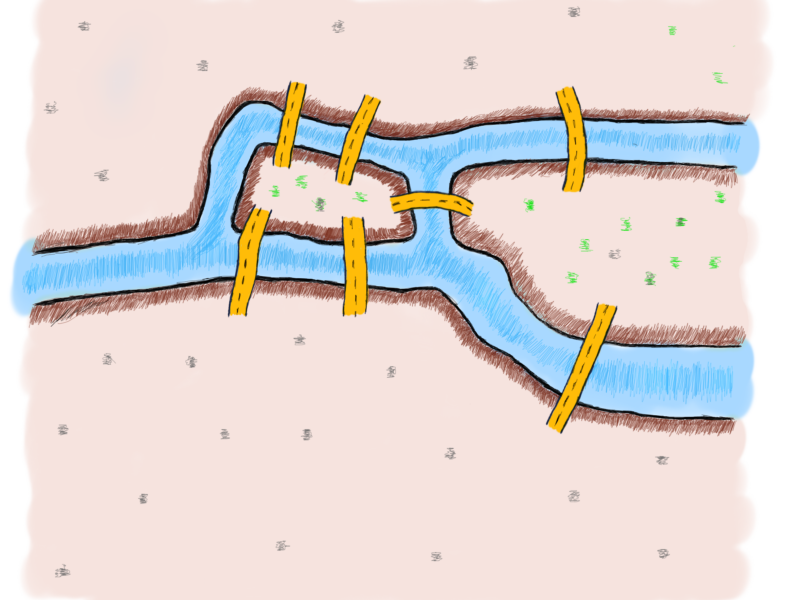

讓我們來看下面這張圖,圖中的區域被劃分為了 A、B、C、D 四塊土地。如果一塊地到另一塊地之間有兩座橋,那麼就可以在這兩塊地之間進行往返穿梭;而如果一塊地到另一塊地之間只有一座橋,那麼就意味著只能過去不能返回。因此,透過觀察不難發現,從 A 到 C 、從 A 到 D 都有兩座橋連接,也就是說,從 A 到 C 到 D 再回到 A 是可以實現不重複往返的。但從 B 到 C 以及從 B 到 D 都只有單橋可以連接。這意味著,從 B 到 C 或從 B 到 D,只能去,但不能回傳。 [2] Leornhard Euler 就是用這種方式證明了:橋與土地的奇偶數量關係著能否實現橋的一次性穿越。為了將這個證明想法應用到更多類似問題中,Leornhard Euler 將柯尼斯堡七橋的地圖轉換為了圖形結構,也就是下圖的右半部。

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)