随着区块链生态的不断扩大,以太坊、比特币等 “传统” Layer1 公链正在面临愈发严峻的性能瓶颈考验。尽管 Layer2 扩容、分片技术、并行执行等方案可以在一定程度上缓解 TPS 不足的问题,但是始终还是无法从根源上解决这一问题。

事实上,在主流区块链架构快速演进的这些年里,始终有开发者在探索基于有向无环图(DAG)架构的系统被应用的可行性。其中已经落地的代表的项目有 IOTA、Sui 等等。尤其是在 2024 年底,基于 DAG 技术构建的模块化 Layer1 U2U Network 和智能合约平台 Waterfall Network 先后斩获千万美元融资,更是将 DAG 技术进一步推向大众视野。

那么,DAG 到底是什么呢?它与传统区块链相比有何特色?DAG 技术究竟能否解决当前区块链面临的 “三难困境” 呢?本份研报就将带着这些问题,深入解析 DAG 架构的核心理念、技术特色,以及该技术在不同项目中的应用。

作者:ShirleyLi,Web3Caff Research 研究员

封面:Photo by Milad Fakurian on Unsplash

字数:全文共计 14400+ 字

目录

- 背景:“传统” 区块链的困境

- DAG 简史

- DAG 与区块链的区别

- 比特币:UTXO + Merkle Tree

- 以太坊:账户模型 + MPT

- 区块链中的 DAG

- 小结

- DAG 在实际项目中的运用

- IOTA

- Hedera

- Kaspa(前身为 PHANTOM)

- BlockDAG

- Sui

- Waterfall Network

- Sonic Labs

- 小结

- DAG 赛道的发展前景及面临的挑战

- 要点结构图

- 参考文献

背景:“传统” 区块链的困境

一直以来,人们所熟悉的 “区块链” 是一种链式的数据结构(Block Chain),本质上,它是记录数据的去中心化分布式账本。在比特币、以太坊等 “传统” 区块链结构中,一定数量的交易会被包含进区块,而区块会按照时间顺序一个一个地进行串联。与此同时,网络又会通过共识机制不断生成新的区块。

然而,随着区块链生态的不断扩张,这种链式结构的性能瓶颈逐渐暴露出来。这是因为每一个区块的产生都会消耗一定的时间,而且每个区块也有相应的容量限制,因而,在需要满足商用目标的前提下,运行效率不足的问题就会严重制约链上应用的增长。这种运行效率的不足具体表现在网络吞吐能力有限、交易延迟高、交易手续费昂贵等多个方面。[1] 虽然开发者们一直在努力突破这种局限,但是区块链的 “三难问题 “ —— 去中心化、安全性和性能之间的动态平衡始终难以取舍。为此,开发者们将目光投向了 DAG 技术,试图从根源上重新定义 “区块链”。

DAG 简史

事实上,DAG(Directed Acyclic Graph 有向无环图)并不是一个新鲜的概念,而是早已存在于数学领域中。

1738 年,瑞士数学家 Leornhard Euler 以一种独特的方式解决了柯尼斯堡七桥(Seven Bridges of Königsberg)问题。简单来说,柯尼斯堡七桥问题的核心是如何一次性不重复地穿过城市内所有的七座桥。

有趣的是,Leornhard Euler 所提出的解决方案是 —— 证明一次性不重复地穿过所有七座桥是不可能的。

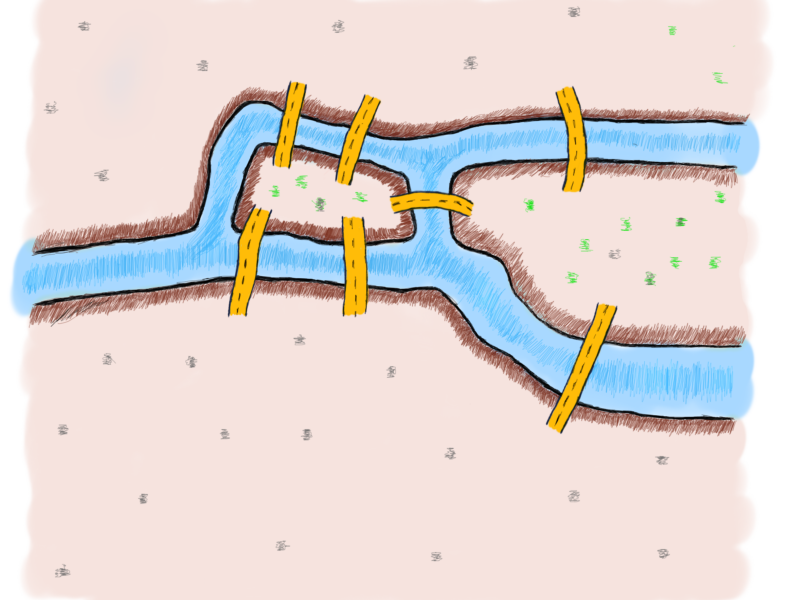

让我们来看下面这幅图,图中的区域被划分为了 A、B、C、D 四块土地。如果一块地到另一块地之间有两座桥,那么就可以在这两块地之间进行往返穿梭;而如果一块地到另一块地之间只有一座桥,那么就意味着只能过去不能返回。因此,通过观察不难发现,从 A 到 C 、从 A 到 D 都有两座桥连接,也就是说,从 A 到 C 到 D 再回到 A 是可以实现不重复往返的。但是从 B 到 C 以及从 B 到 D 都只有单桥来连接。这就意味着,从 B 到 C 或者 从 B 到 D,只能去,但是不能返回。[2] Leornhard Euler 就是通过这种方式证明了:桥与土地的奇偶数量关系着能否实现桥的一次性穿越。为了将这种证明思路应用到更多类似问题中,Leornhard Euler 将柯尼斯堡七桥的地图转化为了图形结构,也就是下图中的右半部分。

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与研究分析师、行业从业者、专业研究者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)