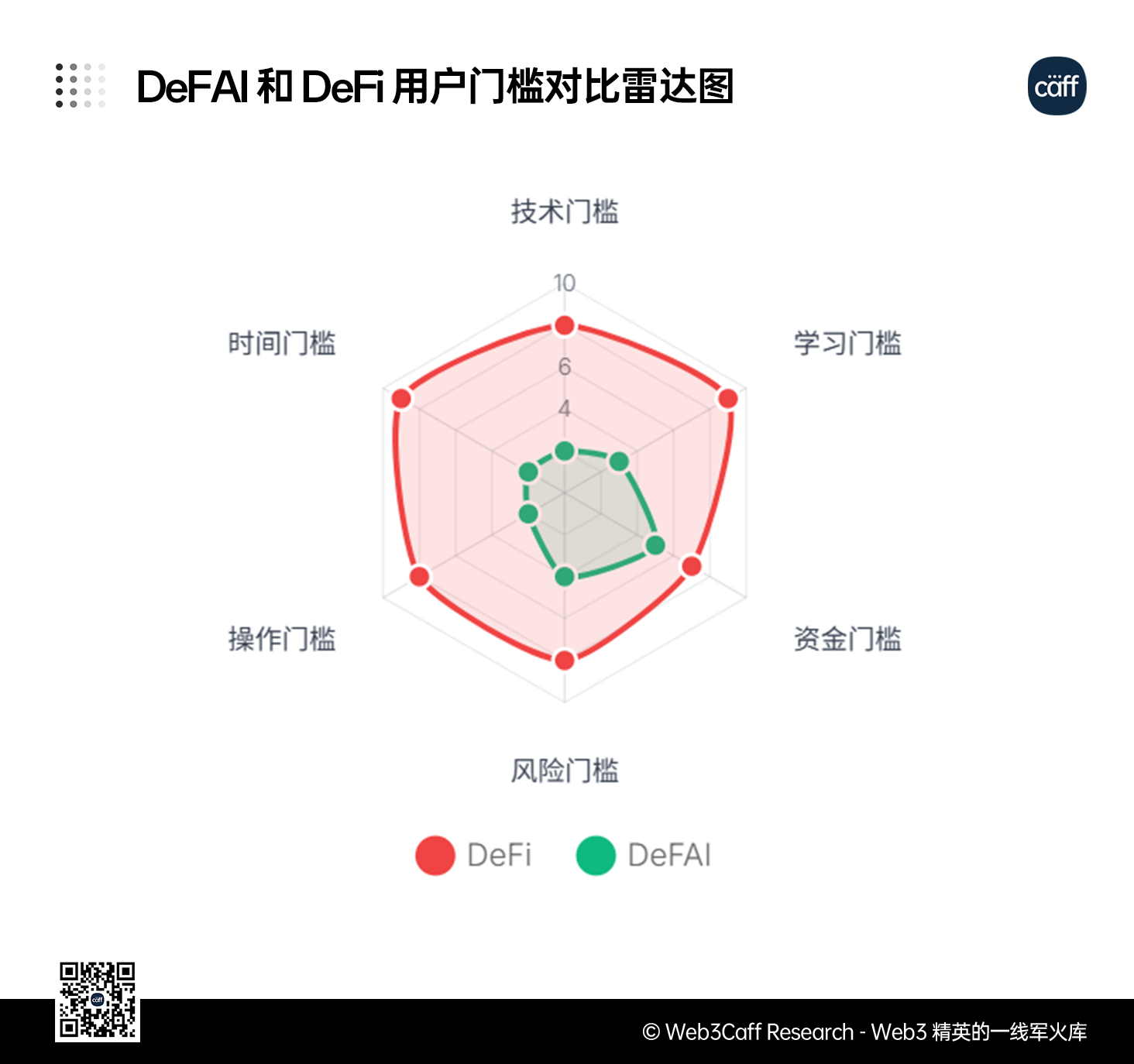

過去五年,去中心化金融(DeFi)憑藉「無許可、去中介」的敘事迅速擴張,成為 Web3 領域中最具代表性的創新之一。但使用者體驗與普惠願景之間的落差始終難以彌合:高門檻的技術語義、多鏈操作帶來的碎片化體驗,以及 Gas 費用的波動性等,都在不斷推高行業門檻。「理念與現實」之間的結構性錯配,使得 DeFi 在提升系統效率的同時,也不可避免地帶來了新的壁壘挑戰。

DeFAI 在這一斷裂面上應運而生。它並非簡單的「DeFi + AI」技術拼接,而是試圖透過自然語言互動、智慧代理編排、即時數據回應等手段,將高度專業化的鏈上操作重構為意圖驅動的服務介面。例如,使用者可以用自然語言表達操作意圖,AI 代理可基於即時資料自動完成資產配置、風險調優、跨協定協同等複雜任務流程,進而顯著簡化使用者體驗。

截至 2025 年 6 月 30 日,DeFAI 已從概念驗證邁向初步規模化應用。例如VIRTUAL支撐逾 10 萬個 AI 智能代理的部署運行;HeyAnon可以實現一句話完成跨鏈操作;Griffain : 構建具備自演算邏輯的 AI 代理網絡,用於戰略場景中的自動執行與智能管理。

同時,新技術也帶來新的挑戰。 AI 決策的可解釋性、透明度與責任歸屬尚未形成統一標準;自然語言驅動可能引發的語意歧義與操控邊界問題亦需正視;此外,隱私保護、安全性、去中心化治理機制與監理合規框架的耦合難度,正成為限制其進一步發展的關鍵變數。

尤其值得注意的是,隨著智慧代理的標準化與普及,技術所帶來的資訊不對稱將持續削弱,系統性優勢逐漸取代個人能力成為核心-超額優勢將讓位於結構性效率提升。

在此背景下,DeFAI 的意義可能不再是幫助少數人領先市場,而是讓更多人有機會低門檻享受去中心化網路的優勢。透過將複雜的鏈上交互抽象化為自然語言語義接口,DeFAI 正在重新定義「可及性」與「普惠性」的邊界。

截至 2025 年 6 月 30 日,DeFAI 相關協議 TVL達約 6,000 萬美元,而同期全 DeFi 生態總 TVL約為 1,123 億美元,DeFAI 佔比僅為約 0.06%,尚處於起步階段。但相較 2024 年底不到 1,500 萬美元的起點,已實現 4 倍以上成長,展現出從 0 到 1 的生態成型趨勢。

本篇研發將圍繞技術架構、代表性專案、關鍵挑戰三條主線展開討論,並進一步探討 DeFAI 能否在保持開放性與去中心化精神的同時,兼顧安全性、合規性與用戶普惠?這或將決定其能否真正從「早期探索」走向「主流承接」。

作者:Clare Yang,Web3Caff Research 研究員

封面: Photo by Aedrian Salazar on Unsplash

字數:全文近 14000 字

目錄

- 技術架構:DeFAI 是什麼?

- 從「指令式」到「意圖式」:DeFAI 的核心邏輯

- 架構解析:四層協同的智慧體系

- 市場透視:從概念驗證到價值實現

- 市場規模:新興賽道的成長

- 生態格局:四層架構下的分工

- 代表專案解析

- 新興專案動態

- 發展路徑上的現實考量

- 演算法透明性:信任與效率的平衡

- 安全防護:多維度風險下的因應方式

- 監理協調:跨領域治理的複雜性

- 發展前景:智慧金融的多維演進

- 科技融合的縱深發展

- 應用邊界的持續拓展

- 生態的結構性成熟過程

- 市場規模預測

- 回顧與前景發展

- 關鍵成就回顧

- 發展路徑思考

- 要點結構圖

- 參考文獻

技術架構:DeFAI 是什麼?

從「指令式」到「意圖式」:DeFAI 的核心邏輯

要理解 DeFAI 的意義,需要先了解傳統 DeFi 目前的限制。

目前的去中心化金融系統本質上是一個確定性狀態機-使用者必須精確了解每個協議的運作機制,手動設定參數,逐步執行操作。然而,「指令式」互動模式雖然保證了操作的精確性,卻也在一定程度上築起了技術高牆。

過去,使用者在多個協定間進行鏈上操作(如 Uniswap V3、Curve、Aave 等)時,往往需要面對繁複的參數判斷與逐步執行。傳統方式要求使用者俱備對協議特性、交易成本(如 Gas)、滑點風險、操作路徑等的綜合判斷能力,並手動完成多個互動步驟。對一般使用者而言,不僅存在較高的認知門檻,也伴隨顯著的操作壓力。

DeFAI 所引入的「意圖驅動」模式,正希望在這一痛點之上提供結構性改善。 其核心能力在於透過自然語言互動、語意解析、執行路徑規劃與自動化執行,將分散的鏈上操作整合為一站式、個人化服務流程。使用者只需以簡潔的表達闡明需求(如「希望更穩健地使用部分 USDC、降低操作複雜度」),系統即透過預設策略模型,在確保用戶設定偏好與平台可用性前提下,自動完成多協議協同操作,提升交互體驗與效率。

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)