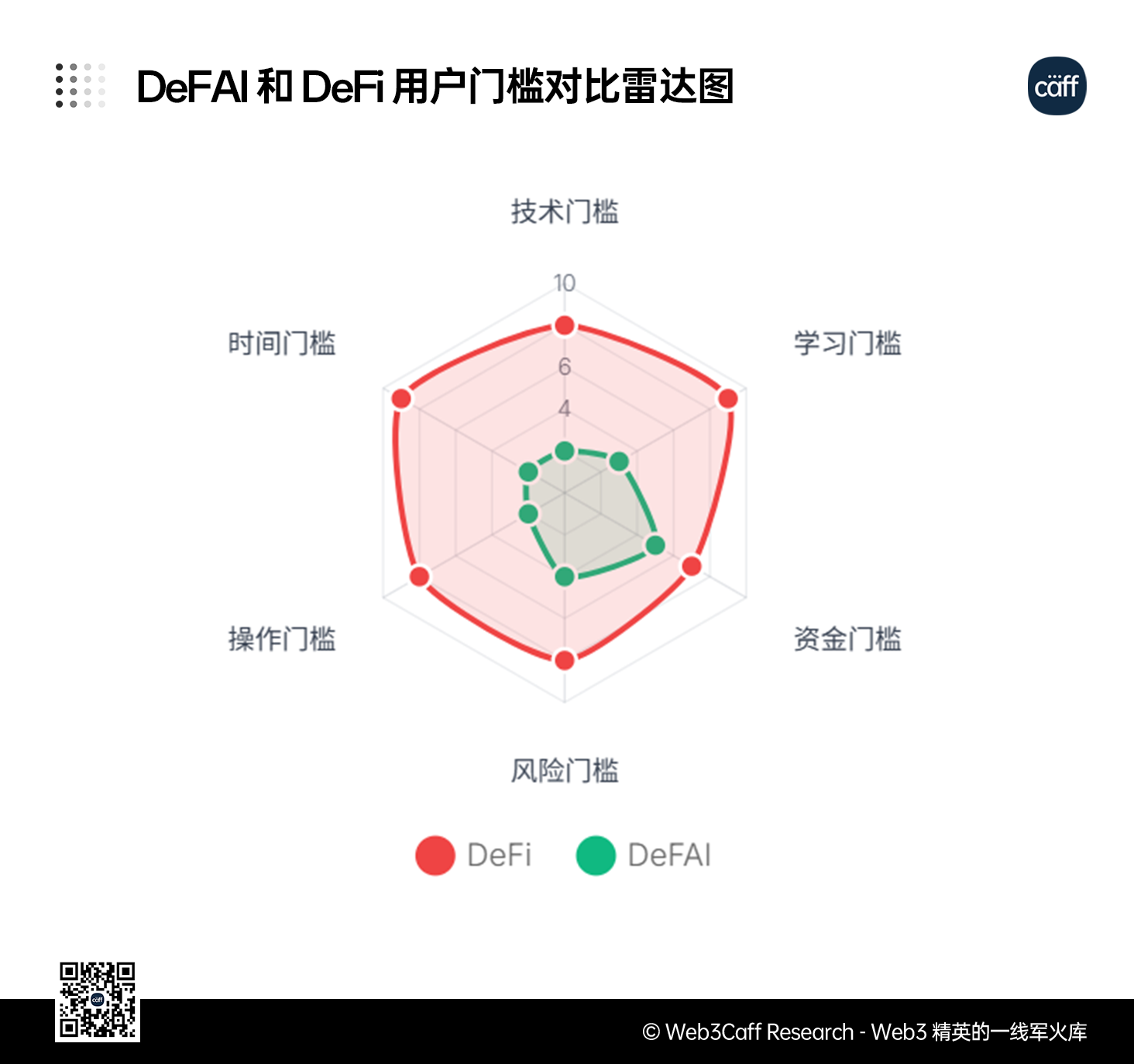

过去五年,去中心化金融(DeFi)凭借「无许可、去中介」的叙事迅速扩张,成为 Web3 领域中最具代表性的创新之一。但用户体验与普惠愿景之间的落差始终难以弥合:高门槛的技术语义、多链操作带来的碎片化体验,以及 Gas 费用的波动性等,都在不断推高行业门槛。「理念与现实」之间的结构性错配,使得 DeFi 在提升系统效率的同时,也不可避免地带来了新的壁垒挑战。

DeFAI 在这一断裂面上应运而生。它并非简单的 “DeFi + AI” 技术拼接,而是试图通过自然语言交互、智能代理编排、实时数据响应等手段,将高度专业化的链上操作重构为意图驱动的服务界面。例如,用户可以用自然语言表达操作意图,AI 代理便能基于实时数据自动完成资产配置、风险调优、跨协议协同等复杂任务流程,从而显著简化用户体验。

截至 2025 年 6 月 30 日,DeFAI 已从概念验证迈向初步规模化应用。例如 VIRTUAL支撑逾 10 万个 AI 智能代理的部署运行;HeyAnon 可以实现一句话完成跨链操作;Griffain: 构建具备自演算逻辑的 AI 代理网络,用于策略性场景中的自动执行与智能管理。

与此同时,新技术也带来新的挑战。AI 决策的可解释性、透明度与责任归属尚未形成统一标准;自然语言驱动可能引发的语义歧义与操控边界问题亦需正视;此外,隐私保护、安全性、去中心化治理机制与监管合规框架的耦合难度,正在成为制约其进一步发展的关键变量。

尤其值得关注的是,随着智能代理的标准化与普及,技术所带来的信息不对称将持续削弱,系统性优势逐渐代替个体能力成为核心——超额优势将让位于结构性效率提升。

在此背景下,DeFAI 的意义可能不再是帮助少数人领先市场,而是让更多人有机会低门槛享受去中心化网络的优势。通过将复杂的链上交互抽象为自然语言语义接口,DeFAI 正在重新定义 “可及性” 与 “普惠性” 的边界。

截至 2025 年 6 月 30 日,DeFAI 相关协议 TVL 达 约 6,000 万美元,而同期全 DeFi 生态总 TVL 约为 1,123 亿美元,DeFAI 占比仅为 约 0.06%,尚处于起步阶段。但相较 2024 年底不足 1,500 万美元的起点,已实现 4 倍以上增长,展现出从 0 到 1 的生态成型趋势。

本份研报将围绕技术架构、代表性项目、关键挑战 三条主线展开讨论,并进一步探讨 DeFAI 能否在保持开放性与去中心化精神的同时,兼顾安全性、合规性与用户普惠?这或将决定其能否真正从 “早期探索” 走向 “主流承接”。

作者:Clare Yang,Web3Caff Research 研究员

封面:Photo by Aedrian Salazar on Unsplash

字数:全文近 14000 字

目录

- 技术架构:DeFAI 是什么?

- 从「指令式」到「意图式」:DeFAI 的核心逻辑

- 架构解析:四层协同的智能体系

- 市场透视:从概念验证到价值实现

- 市场规模:新兴赛道的增长

- 生态格局:四层架构下的分工

- 代表项目解析

- 新兴项目动态

- 发展路径上的现实考量

- 算法透明性:信任与效率的平衡

- 安全防护:多维风险下的应对方式

- 监管协调:跨领域治理的复杂性

- 发展前景:智能金融的多维演进

- 技术融合的纵深发展

- 应用边界的持续拓展

- 生态的结构性成熟进程

- 市场规模预测

- 回顾与前景发展

- 关键成就回顾

- 发展路径思考

- 要点结构图

- 参考文献

技术架构:DeFAI 是什么?

从「指令式」到「意图式」:DeFAI 的核心逻辑

要理解 DeFAI 的意义,需要先了解传统 DeFi 目前的局限。

当前的去中心化金融系统本质上是一个确定性状态机——用户必须精确了解每个协议的运作机制,手动设置参数,逐步执行操作。然而,「指令式」交互模式虽然保证了操作的精确性,却也在一定程度上筑起了技术高墙。

过去,用户在多个协议间进行链上操作(如 Uniswap V3、Curve、Aave 等)时,往往需要面对繁复的参数判断与分步执行。传统方式要求用户具备对协议特性、交易成本(如 Gas)、滑点风险、操作路径等的综合判断能力,并手动完成多个交互步骤。对普通用户而言,不仅存在较高的认知门槛,也伴随显著的操作压力。

DeFAI 所引入的 “意图驱动” 模式,正希望在这一痛点之上提供结构性改善。 其核心能力在于通过自然语言交互、语义解析、执行路径规划与自动化执行,将分散的链上操作整合为一站式、个性化服务流程。用户只需以简洁的表达阐明需求(如 “希望更稳妥地使用部分 USDC、降低操作复杂度”),系统即通过预设策略模型,在确保用户设定偏好与平台可用性前提下,自动完成多协议协同操作,提升交互体验与效率。

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

年度 PRO 订阅会员

一次订阅,全年追踪解密 Web3 一线-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 6 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

180 天 PRO 订阅会员

更长周期研究视角,把重要趋势真正看透-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(会员有效期内可任选 2 份研报解锁)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

月度 PRO 订阅会员

轻量入门,快速触达一线 Web3 价值-

市场脉搏分析栏目内容(持续更新,高效捕获市场风向异动)

-

融资项目解密栏目内容(持续更新,结构化视角拆解新发热门融资项目)

-

机构级研报阅读次卡(月度订阅会员不含研报解锁权益)

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

Web3 术语悬浮释义(专业术语即时解释,新人亦轻松读报告)

-

会员社群(与分析师、从业者、投资者等共研精进)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构标准版年度会员

精英用户/机构级研究基础配置-

企业多账号 (1 席位,若需增加席位可选其他版本)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权( 5 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场以提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(2 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构高级版年度会员

强化研究频率与响应能力-

企业多账号 (2 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(12 次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(6 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“非全量”提供,1次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9.5 折)

机构专业版年度会员

定制研究+分析师陪伴支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(8 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,2次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)

机构旗舰版年度会员

深度调研及专属支持-

企业多账号 (3 席位,若需增加席位请联系客服)

-

研报栏目内容 (解锁全部项目、叙事与赛道级研报,每周上新,报告方向已覆盖 80+ Web3 赛道,用户评价“相见恨晚”)

-

市场脉搏分析、融资项目解密栏目内容(每周更新 2-4 份,市场热点与热门融资项目轻松捕获)

-

Web3 项目融资数据库

-

Web3 事件追踪数据库

-

会员周报(一周精华高效吸收)

-

解锁本会员权限的栏目历史内容

-

定制化研究报告(1 份,选题需审核,让业内享有盛誉的研究团队为你展开专项研究并输出成果)

-

优先获取重点研究方向预告说明

-

提前获取研报权(不限次,官方发布研报预告后可根据请求领先市场提前解锁)

-

分析师 1 对 1 沟通(1 小时,话题需审核)

-

分析师专属答疑服务(12 次提问,话题需审核)

-

查阅分析师答疑精华汇总栏目(精选高价值沉淀内容)

-

机构级闭门沟通会(每季度 1 次,获取行业趋势一手信息与资源)

-

机构专属社群(与 Web3 高管、机构、基金等共研精进)

-

可下载报告 PDF 版

-

数据库产品 CSV 下载(可根据请求“全量”提供,3次/年)

-

Web3 词库(支持报告内术语悬浮释义)

-

每日内参消息推送

-

每日精选推送

-

图解推送(热门数据、精华图)

-

研究方向沟通与反馈

-

定制化研究报告折扣(9 折)